A principios de los años noventa hice tres estancias breves en la elegante ciudad de Hamburgo, donde en conjunto pasé cerca de un mes. Una mañana de finales de marzo subí al coche el equipo fotográfico y me dirigí al cementerio que ha dado fama al barrio de Ohlsdorf. Allí conocí a Mosé Jessurun, a quien hoy tengo el entrañable deber de presentaros.

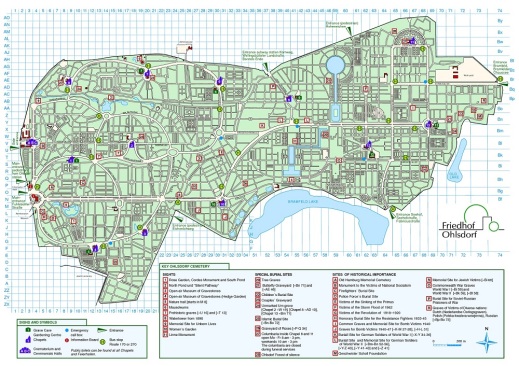

Normalmente, para ir desde la Maria-Louisen-Straße hasta Ohlsdorf habría recorrido en bicicleta los cinco kilómetros correspondientes en un cómodo paseo de veinte minutos. Pero el problema de desplazamiento habría empezado entonces: con sus casi 400 hectáreas de terreno, Hauptfriedhof Ohlsdorf es el cementerio más grande del mundo occidental. Construido en la segunda mitad del XIX, varias veces ampliado, su espacioso diseño de calles y caminos se extiende a través de un verdadero bosque ajardinado del que asoman cada tanto capillas, mausoleos, escalinatas, glorietas, esculturas, cobertizos de jardinería, la vistosa arquitectura de su Wasserturm (el arca de agua, en la imagen de la derecha), teléfonos de emergencia, más de veinte paradas de autobús, varios estanques y hasta un lago natural de apreciable tamaño (el Bramfelder See). Y también, como podéis suponer, infinidad de tumbas (235.000, nada menos), a veces tan bien integradas en el denso paisaje que llegan a confundirse con él. Con qué facilidad olvida uno, al moverse en medio de esta belleza envolvente, que se encuentra en una ciudad mortuoria de casi millón y medio de «habitantes».

Normalmente, para ir desde la Maria-Louisen-Straße hasta Ohlsdorf habría recorrido en bicicleta los cinco kilómetros correspondientes en un cómodo paseo de veinte minutos. Pero el problema de desplazamiento habría empezado entonces: con sus casi 400 hectáreas de terreno, Hauptfriedhof Ohlsdorf es el cementerio más grande del mundo occidental. Construido en la segunda mitad del XIX, varias veces ampliado, su espacioso diseño de calles y caminos se extiende a través de un verdadero bosque ajardinado del que asoman cada tanto capillas, mausoleos, escalinatas, glorietas, esculturas, cobertizos de jardinería, la vistosa arquitectura de su Wasserturm (el arca de agua, en la imagen de la derecha), teléfonos de emergencia, más de veinte paradas de autobús, varios estanques y hasta un lago natural de apreciable tamaño (el Bramfelder See). Y también, como podéis suponer, infinidad de tumbas (235.000, nada menos), a veces tan bien integradas en el denso paisaje que llegan a confundirse con él. Con qué facilidad olvida uno, al moverse en medio de esta belleza envolvente, que se encuentra en una ciudad mortuoria de casi millón y medio de «habitantes».

He de reconocer que tengo querencia a los cementerios. Tranquilos, no soy ningún gótico; es solo que, si algo hay en ellos de siniestro o macabro, o siquiera de morboso, yo nunca he sido capaz de verlo. Desde los sobrios camposantos castellanos hasta esa especie de campos de golf en que los norteamericanos entierran a los seres queridos, tiendo a encontrar en sus recintos ocasión para la paz, la intimidad y la reflexión. A mi modo de ver, estos lugares justifican plenamente su etimología: κοιμητήριον (koimeterion), en griego, significa ‘dormitorio’. Y esto es aún más cierto en alemán, donde la palabra que los designa (Friedhof) significa literalmente ‘patio de paz’.

Tras visitar en aquella fría mañana soleada algunas tumbas de renombre que tenía previstas, y dejándome llevar por los carteles y la fotogenia de cada rincón, descubrí las tumbas británicas de la II Guerra Mundial, el conmovedor cementerio infantil, las tranquilas aguas del lago entrevistas de pronto a través de los árboles. De tanto en tanto, en medio de la soledad propia de un día laborable, aparecía la figura de algún jardinero, que sumados formaban una pequeña legión empeñada en hacer salir aquel “patio de paz” del largo invierno hamburgués.

Y así fue como di con el Jüdischer Friedhof, la sección judía del cementerio. Aunque tras más de veinte años mis recuerdos estarán un poco revueltos, la propia experiencia de entrar allí resulta inolvidable. Mientras paseaba cámara al cuello por sus calles, me llamó la atención cierto rectángulo de terreno que desentonaba del orden y limpieza generales. Mi mente, que no necesita grandes estímulos para apoderarse de cualquier cosa y juguetear con ella, se quedó pasmada ante aquella estampa de evidente abandono de los muertos: la maleza campaba a sus anchas entre lápidas cubiertas de verdín, la mayoría inclinadas, algunas totalmente caídas como bolos derribados por un lanzador insensato. En vano, sin embargo, busqué en ellas alguna vieja marca que delatase un acto vandálico. Aquello parecía más bien el resultado natural de largas décadas sin rastrillos ni jardineros ni ofrendas de flores. ¿Cómo era posible que ningún familiar se ocupase en adecentar aquel desbarajuste?

Tocado por el patetismo de la escena, empuñé la cámara en busca de cuadros y escorzos, de nombres e inscripciones. Los caracteres hebraicos alternaban allí con los latinos, las fechas judías con las cristianas. A los Isaac, Samuel, Joseph, Hannah, Jacob, Emanuel, Rebecca, seguían apellidos de las más judías resonancias, hasta que me topé con una curiosidad. Una de aquellas tumbas estaba inscrita en español: “Aquí yace el piadoso Selomó de Jsaac Abendana Belmonte que fué para mejor vida el dia 2 de Veadar 5643”.

Abendana Belmonte… Aún estaba buscando una explicación a aquella rareza, cuando la esbelta silueta negra de otra lápida me reclamó desde un rincón de la espesura. Al acercarme a examinarla, leí: “Mosé de David Jessurun falleció el dia 28 de Tisri 5637 de edad de treinta y seis años”. El epitafio añadía: “Siempre compaciente y benéfico, á su linage le venga el medro. Amen”. Normalmente la tumba se habría quedado allí y yo habría regresado a mi camino, pero hubo una palabra que nos mantuvo frente a frente y lo cambió todo: «compaciente» es una antigua forma castellana equivalente a «compasivo», impropia de una inscripción de 1876. ¿Qué pintaba aquella vieja palabra en un epitafio escrito en español para la tumba de un judío alemán del siglo XIX? Enseguida comprendí: Selomó y Mosé eran sin duda judíos sefarditas, descendientes de los expulsados de España en 1492. El castellano sefardí (Sefarad es el nombre hebreo de la península ibérica) tomó impulso en aquella diáspora para saltar a medio mundo, donde las comunidades judeoespañolas lo han conservado hasta nuestros días con hebrea perseverancia. Solo así se explicaba que, cuatrocientos años después del doloroso destierro, aquellas familias siguieran usando la lengua de sus ancestros, detenida en el tiempo, para usos tan íntimos, y a la vez tan públicos, como entregar a la posteridad la figura ejemplar de un miembro fallecido.

Abendana Belmonte… Aún estaba buscando una explicación a aquella rareza, cuando la esbelta silueta negra de otra lápida me reclamó desde un rincón de la espesura. Al acercarme a examinarla, leí: “Mosé de David Jessurun falleció el dia 28 de Tisri 5637 de edad de treinta y seis años”. El epitafio añadía: “Siempre compaciente y benéfico, á su linage le venga el medro. Amen”. Normalmente la tumba se habría quedado allí y yo habría regresado a mi camino, pero hubo una palabra que nos mantuvo frente a frente y lo cambió todo: «compaciente» es una antigua forma castellana equivalente a «compasivo», impropia de una inscripción de 1876. ¿Qué pintaba aquella vieja palabra en un epitafio escrito en español para la tumba de un judío alemán del siglo XIX? Enseguida comprendí: Selomó y Mosé eran sin duda judíos sefarditas, descendientes de los expulsados de España en 1492. El castellano sefardí (Sefarad es el nombre hebreo de la península ibérica) tomó impulso en aquella diáspora para saltar a medio mundo, donde las comunidades judeoespañolas lo han conservado hasta nuestros días con hebrea perseverancia. Solo así se explicaba que, cuatrocientos años después del doloroso destierro, aquellas familias siguieran usando la lengua de sus ancestros, detenida en el tiempo, para usos tan íntimos, y a la vez tan públicos, como entregar a la posteridad la figura ejemplar de un miembro fallecido.

Lo demás fue pura meditación. Sentado ante la tumba de Mosé Jessurun, me detuve largamente en la segunda mitad del epitafio: “…á su linage le venga el medro. Amen”. Las últimas piezas del puzzle iban encajando solas. El abandono de las lápidas, la maleza campante, parecían indicar que a su linaje, y al de sus vecinos de “dormitorio”, no le había venido en absoluto el medro (es decir, la mejora, la abundancia), sino la dispersión y la muerte en tiempos del III Reich, recreando así a escala local el destino milenario de su pueblo. O mucho me equivocaba, o a ninguno de aquellos desgraciados le quedaban sobre la tierra, al menos en Alemania, descendientes que cuidaran piadosamente de sus restos.

A lo largo de los años me ha vuelto el recuerdo de Mosé en medio de una lectura, un paseo, una conversación, y he llegado a sentir por este extraño una familiaridad y un afecto que, para ser francos, no me resultan nada fáciles con algunos conocidos. Poco es, sin embargo, lo que puedo saber con certeza de él. ¿Fue su joven esposa quien lo describió al tallador que grabó la tumba como un hombre bueno, generoso y compasivo? Sus hijos ya ancianos, sus nietos, tuvieron que conocer la espiral de locura que convulsionó la ciudad, el país entero, a partir de 1930. Unos días antes había yo visitado el campo de concentración de Neuengamme, en las afueras de Hamburgo. Podía imaginarlos entrando en fila en sus siniestras instalaciones, con abrigo y sombrero, con una absurda maleta en la mano y los ojos llenos de preguntas.

El asunto bien podría haber acabado en una vía muerta: ante el muro de la desgracia solemos volvernos a mirar la vida como un camino ciego, itinerario de las lamentaciones. Pero cuando me puse en pie camino del coche para continuar la visita y volví la vista atrás por última vez hacia la negra lápida, me cruzó la mente un pensamiento insólito que ahora no podría explicar aunque me lo pidierais: en ese momento sentí que, por mucho que mis pasos terminaran alejándome de allí, en realidad nunca llegaría a salir de aquel recinto. Una joven esposa, unos hijos ya ancianos, me reclamaban desde algún lugar de mi interior con las palabras de un epitafio mohoso y escondido que quizá ningún visitante del germanísimo Hauptfriedhof Ohlsdorf se detuviera nunca a escuchar. «Compaciente… benéfico… a nuestro linage le venga…». Durante unos intensos minutos el destino de aquel hombre había salido al encuentro del mío desde la densa intimidad de su reposo. Y yo, como en el tradicional «te la quedas» de los juegos infantiles, quedaba ligado a él sin excusa posible, pues acababa de convertirme en el último superviviente de su linaje extinguido.

Alguien pensará que en la soledad de aquella mañana hamburguesa la imaginación me llevó demasiado lejos. Lo que yo pienso es algo que me da por entender en momentos de lucidez, aunque luego lo olvide a diario con sorprendente facilidad: que en la suerte de cada hombre vencemos o fracasamos todos los demás, y esto implica a menudo ciertos deberes de justicia y compensación. Es costumbre judía que los familiares, tras la muerte de un ser querido, reciten a diario el «kadish» por él durante treinta días, y así debió de cumplirse al morir el buen hijo de David Jessurun. Yo, más modestamente, os invito a decir hoy por los de su «linage” uno solo de los versos de ese himno de alabanza a Dios, que tal vez nadie supo dedicarles en la angustia alienante de los campos de exterminio. Tomáoslo como un asunto de… familia. El verso, tal como lo habrían salmodiado ellos (¡nosotros!), reza así:

Yehé shelamá rabá min shemayá ve hayím tovím, “que haya abundante paz del Cielo y buena vida”. Falta nos hace a todos. Porque en la realidad del dolor duradero nos figuramos a nosotros mismos echando para siempre cubos inútiles a un pozo vacío. Pero más allá de las apariencias, cuánta vida queda siempre en el fondo de la vida, Mosé.

Profesor LÍLEMUS

Compaciente, compasivo y complaciente… me quedo con la tercera.

Me gustaMe gusta

En efecto, hay que saber elegir. Hasta pronto, Luis.

Me gustaMe gusta

Como siempre, es «compaciente» y benéfico leerte… ¡profesor Lílemus! Afortunado Mosé al que has dedicado tan amables pensamientos… Ojalá todos nos encontremos a un profesor Lílemus que invite a otros a rezar por nuestras almas, con tanto cariño y tan buen recuerdo…

Gracias por el agradable rato.

Me gustaMe gusta

Querida Sofía:

Estabas a punto de cumplir tres años cuando saqué estas fotos. Me divierte que ahora las estés viendo y que hayas pasado un rato agradable con la historia. Un fuerte abrazo.

Me gustaMe gusta

Querido Lílemus:

Qué belleza el engarce de tus palabras de hoy. Se presentan como un collar de piedras brillantes, sencillamente labradas, y por eso tan elegantes.

Y pensar que en España se pedía no hace tanto prueba de hidalguía o de vieja cristiandad para acceder a los puestos de honor, considerando el linaje sefardí como algo espúreo o inhabilitante… Qué forma de locura, qué bajeza, hasta qué punto merece el nombre de cristiano viejo su olor a viejo, rancio y descompuesto, cuán lejos esa fetidez del perfume limpio de la nueva cristiandad, de la verdadera cristiandad, del perfume de Cristo. En eso no dejamos de parecernos a los nazis, no los acusemos, somos nosotros.

Queridos hermanos sefardíes, verdaderos españoles errantes, probasteis la suerte que España reserva a sus mejores hijos.

Fuerte abrazo,

Aprendiz

Me gustaMe gusta

Querido, Aprendiz:

Estoy en general de acuerdo con lo que dices, pero tu comentario, que agradezco sinceramente, me ha hecho recordar que no suelo practicar el juego de juzgar la historia. Me parece una de las tareas más difíciles que existen, y precisa de una preparación extraordinaria. Si relees la entrada, verás que no he emitido juicios sobre los hechos históricos que en ella aparecen. Me he limitado a verlos con los ojos de aquellos que los padecieron.

Esto no significa que la historia no pueda juzgarse, sino que para hacerlo no son suficientes los principios universales humanos que tendemos a aplicar, tales como Justicia, Verdad o Igualdad (las mayúsculas son intencionadas): además hay que considerar lo que en cada época ha sido considerado “normal”. Y este sentido de normalidad emana de las costumbres, la organización social, la estructura familiar o los modelos de virtud imperantes en cada caso. Cuando emitimos juicios sobre la historia aplicando criterios actuales de normalidad, estamos juzgando hechos pasados con códigos que todavía no existían cuando esos hechos tuvieron lugar. Esta especie de retroactividad sería inadmisible en ningún tribunal justamente constituido.

Y aún hay otro problema: nuestro desconocimiento de la historia. Si ya es difícil juzgar episodios actuales (la intervención rusa en Ucrania o el conflicto árabe-israelí) sin un conocimiento profundo de su contexto, que permita poner en conexión unos hechos con otros, imagina cuánto se dificulta la tarea cuando los hechos tienen siglos de antigüedad.

Si lo piensas bien, al emitir juicios históricos, tendemos a convertir la ACUSACIÓN en SENTENCIA sin pasos intermedios como una buena instrucción, la adecuada selección del código infringido o la consideración de las circunstancias.

En general, me parece más noble y productivo el juicio de la época presente. Pero para eso tenemos que ser capaces de poner en tela de juicio nuestros propios criterios, a menudo interesados, nuestras costumbres, a menudo injustas, y estar dispuestos a cambiar el curso de nuestra historia si finalmente el juicio se resuelve con sentencia condenatoria.

En fin, todo lo anterior puede resumirse en una palabra: humildad.

Me gustaMe gusta

Querido Lílemus:

Ya… No juzgar, y menos aún condenar. Gracias…bien traído…A ver si me lo apunto.

Un abrazo

Aprendiz

Me gustaMe gusta

Bueno, habrá que juzgar y hasta condenar, pero con todas las «garantías legales» de un proceso justo. Vivimos en una época donde el común de la gente cree que conoce la historia porque ha ido al cine o lo ha leído en el periódico. Y en las tertulias de café se asiste a verdaderos linchamientos historiográficos.

Me gustaMe gusta

Si tú, querido Lílemus, disfrutaste de unos instantes de placer en aquel remanso de paz, yo los he revivido en mi imaginación a través de una narración tan erudita como emocionante.

Gracias, una vez más, por los regalos que semanalmente nos envías.

Me gustaMe gusta

Esta entrada la he ido componiendo a lo largo de las últimas semanas, y al hacerlo he recordado a menudo una de las lecciones fundamentales sobre el humanismo que tú nos transmitías en tus extraordinarias clases: que la humanidad es un solo pueblo, y que su ciudadanía es universal pero se perfecciona por el ejercicio de la virtud. Mi principal preocupación ha sido la de transportar a los lectores al ambiente de aquella mañana hamburguesa. Si tú la has revivido en la imaginación, quiere decir que no he errado mucho el tiro.

Gracias, querido Arsenio.

Me gustaMe gusta

¡Bravo, Lílemus! Tu relato no solo me ha encantado, sino que me ha emocionado. Quizás ayuda el hecho de que los «patios de paz» siempre han ejercido en mí una positiva atracción. El compaciente y benéfico Mosé cuenta desde ahora, no me atrevo a decir durante cuánto tiempo, con el recitado del verso del «kadish».

Gracias, Lílemus

Me gustaMe gusta

Gracias a ti. Las fotos de Ohlsdorf las he tenido perdidas durante años. Hace unas semanas las recuperé por un golpe de suerte y recuperé las emociones de aquella mañana. Me alegro de habértelas transmitido. Un saludo.

Me gustaMe gusta

Entrañable y ameno. Me ha encantado.

Me gustaMe gusta

Gracias, abogado. Me sigues debiendo un disco, lo que supongo terminará justificando otro agradable encuentro. Hasta pronto.

Me gustaMe gusta

Lilemus «lilemus» , si ganas es por que nos movemos en tu cancha, puede que el anonimato te proporcione esa seguridad, pero has de poseer mas precaución, si juzgar la historia es tu afición… (¡Me salio verso!)

Me gustaMe gusta

Hoy, día de difuntos -como todos los días, pues todos lo son-, recordaremos que vivimos por ellos y entre ellos, les otorgaremos que vivan en nosotros y pisaremos por un instante el umbral. He releído esta obra maestra tuya, Álvaro, y la he enviado a viajar por la red para que ilumine la tarde. Descansemos en paz.

Me gustaMe gusta

Bueno volverte a ver por este otro umbral. Gracias por las palabras y la difusión.

Lílemus

Me gustaMe gusta