Yo fui alumno de José Ignacio Risueño en el vizcaíno Colegio GAZTELUETA. El primer recuerdo que de él tengo lo viví a los siete años –él también estaba recién llegado al centro- y sucedió durante algo parecido a un examen. Una de las cuestiones decía: “Calcula a ojo el ancho de esta hoja”. Mi mente, que, según se verá, ya entonces era cartesiana e insegura, no se la quiso jugar e ideó la siguiente estrategia: marqué a ojo con lápiz espacios de un centímetro, los sumé y escribí el resultado, cumpliendo solo a medias el requisito de calcular “a ojo”. Creo que me salieron 23 cm, lo que supone una aproximación notable. Cuando terminé el ejercicio y me acerqué a entregarlo a su mesa, él le echó un vistazo, sonrió para sí y siguió sonriendo al levantar hacia mí la mirada llena de afecto. Yo volví a mi sitio con aquella sonrisa sobre mí, y al cabo de las décadas todavía la llevo puesta.

De mi paso por aquel primer pabellón del colegio solo tengo otros tres recuerdos: una carrera multitudinaria por el pasillo, un partido de fútbol en que marqué el gol de la victoria en medio de un barullo fenomenal, y una serie de bajadas trepidantes por un terraplén embarrado que acabaron con mis primeros pantalones escolares en la basura. A diferencia del otro, los tres están llenos de adrenalina. Y, por mucho que lo intento, no consigo reconocer en ellos a otros profesores de los que me daban clase. La memoria suele ser caprichosa. O tal vez no.

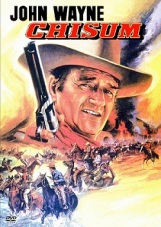

Luego volví a ser alumno suyo a mis catorce años y de nuevo en el último curso escolar. Y en todos mis recuerdos le veo sonreír. Lo de Risueño, si no hubiera sido su apellido, bien podría haber sido su mote. Pero realmente no podía serlo, porque, al reaparecer en nuestra aula de la adolescencia, él ya se había hecho con uno: Chisum. Desconozco quién ni cuándo se lo había puesto, y tampoco logro adivinar el hecho que lo pudo motivar. Chisum es el nombre del protagonista de la película homónima, que interpretó John Wayne en 1970. En ella encarna al personaje histórico John Simpson Chisum, vaquero duro y emprendedor que consiguió levantar un imperio ganadero en el Nuevo México de la segunda mitad del XIX. En aquellos años los alumnos teníamos cine con frecuencia trimestral, a menudo del género western, y la película debió de proyectarse en una de aquellas sesiones. Pero solo pensar que aquel varón maternal pudiera ser identificado con cualquier personaje johnwayneano me hace venir la risa. Yo supongo que se trata de uno de esos motes que, por antífrasis, indican cualidades contrarias a las que se poseen. Es cierto que, al igual que José Ignacio, el vaquero era bueno, justo y generoso, pero no creo que los autores del mote se anduvieran con tales sutilezas. John Chisum era sobre todo un tipo duro.

Luego volví a ser alumno suyo a mis catorce años y de nuevo en el último curso escolar. Y en todos mis recuerdos le veo sonreír. Lo de Risueño, si no hubiera sido su apellido, bien podría haber sido su mote. Pero realmente no podía serlo, porque, al reaparecer en nuestra aula de la adolescencia, él ya se había hecho con uno: Chisum. Desconozco quién ni cuándo se lo había puesto, y tampoco logro adivinar el hecho que lo pudo motivar. Chisum es el nombre del protagonista de la película homónima, que interpretó John Wayne en 1970. En ella encarna al personaje histórico John Simpson Chisum, vaquero duro y emprendedor que consiguió levantar un imperio ganadero en el Nuevo México de la segunda mitad del XIX. En aquellos años los alumnos teníamos cine con frecuencia trimestral, a menudo del género western, y la película debió de proyectarse en una de aquellas sesiones. Pero solo pensar que aquel varón maternal pudiera ser identificado con cualquier personaje johnwayneano me hace venir la risa. Yo supongo que se trata de uno de esos motes que, por antífrasis, indican cualidades contrarias a las que se poseen. Es cierto que, al igual que José Ignacio, el vaquero era bueno, justo y generoso, pero no creo que los autores del mote se anduvieran con tales sutilezas. John Chisum era sobre todo un tipo duro.

Los profesores influyen en sus alumnos de distintas maneras. Hay una huella más o menos impersonal que se materializa en el aprendizaje: les enseña a sumar, leer, escribir, llegan a conocer la geografía mundial o son capaces de resolver ecuaciones trigonométricas, lo que no está nada mal. Y hay también una huella personal que queda marcada en sus hábitos, actitudes y mentalidad, y que resulta del modo en que el profesor ha sabido enseñarles todo lo anterior. Sus alumnos no lo perciben solo como una máquina de enseñar ecuaciones trigonométricas. Al desplegar ante ellos su actuación docente, los actos que la constituyen están siendo constantemente registrados y evaluados por ojos ingenuos. Y las actitudes que hay detrás de estos actos tienden a resonar en las actitudes de los alumnos, más profundamente cuanto más tiernos son. Si la materia le apasiona, ellos tenderán a encontrar en ella los aspectos más atractivos; si prepara las clases a conciencia, ellos sentirán que les toma en serio; si media con calma en los conflictos que surgen, aprenderán la tolerancia; si atiende con paciencia las dudas de cada uno, imaginarán que los objetivos de la asignatura son asequibles; si se muestra severo y autoritario, le mostrarán un respeto distante; si se toma las cosas con sentido del humor, aprenderán a dar a los problemas la importancia justa; y si les corrige con desmesura, ellos pueden empezar a tratarse entre sí con crueldad. Dado que la naturaleza humana es personal, el profesor no puede evitar educar a través de su personalidad y, lo quiera o no, para bien o para mal, queda en sus vidas como un modelo humano.

Los profesores influyen en sus alumnos de distintas maneras. Hay una huella más o menos impersonal que se materializa en el aprendizaje: les enseña a sumar, leer, escribir, llegan a conocer la geografía mundial o son capaces de resolver ecuaciones trigonométricas, lo que no está nada mal. Y hay también una huella personal que queda marcada en sus hábitos, actitudes y mentalidad, y que resulta del modo en que el profesor ha sabido enseñarles todo lo anterior. Sus alumnos no lo perciben solo como una máquina de enseñar ecuaciones trigonométricas. Al desplegar ante ellos su actuación docente, los actos que la constituyen están siendo constantemente registrados y evaluados por ojos ingenuos. Y las actitudes que hay detrás de estos actos tienden a resonar en las actitudes de los alumnos, más profundamente cuanto más tiernos son. Si la materia le apasiona, ellos tenderán a encontrar en ella los aspectos más atractivos; si prepara las clases a conciencia, ellos sentirán que les toma en serio; si media con calma en los conflictos que surgen, aprenderán la tolerancia; si atiende con paciencia las dudas de cada uno, imaginarán que los objetivos de la asignatura son asequibles; si se muestra severo y autoritario, le mostrarán un respeto distante; si se toma las cosas con sentido del humor, aprenderán a dar a los problemas la importancia justa; y si les corrige con desmesura, ellos pueden empezar a tratarse entre sí con crueldad. Dado que la naturaleza humana es personal, el profesor no puede evitar educar a través de su personalidad y, lo quiera o no, para bien o para mal, queda en sus vidas como un modelo humano.

Con frecuencia estos actos caen en el olvido y el modelo actúa de modo inconsciente. Pero otras veces persiste en el recuerdo en forma de dos o tres fotogramas que inmovilizan al profesor en momentos cualesquiera, en episodios que de algún modo resumen su figura. Los fotogramas no siempre hacen justicia a la persona, pero, como dice Julio Cortázar, existe una arritmia entre el hombre y su memoria, que a menudo se comporta como “la araña esquizofrénica de los laboratorios donde se ensayan los alucinógenos, que teje telas aberrantes con agujeros, zurcidos y remiendos”. En cualquier caso, tal forma de pervivencia prolonga en el tiempo la acción educadora, ya que estos fotogramas suelen transmitir algún mensaje personal. Si el profesor queda congelado en una muestra de consideración, seguirá diciendo para siempre: “Eres respetable”; si en una burla, dirá: “Eres ridículo”; si organizando un proyecto ambicioso: “Tú puedes”.

Al crecer y madurar tendemos a clasificar estos fotogramas, desechamos algunos, enmarcamos otros; aprendemos a verlos como simples instantáneas, como juicios ajenos no necesariamente ajustados a nuestra realidad. Pero cada que vez que uno de ellos se active en la memoria, el mensaje será transmitido de nuevo. Cada vez, para toda la vida, bella o feamente pero, en cualquier caso, sin remedio. Tal vez por eso hay quienes adoran el colegio donde estudiaron, quienes sienten indiferencia, y quienes juran no regresar a él y lo cumplen. Y también otros que juran no volver y acaban volviendo: a menudo es necesaria cierta perspectiva para apreciar con justicia los años escolares.

Como ya he dicho, en mis fotogramas José Ignacio eligió sonreír. Y digo “eligió”, aunque sea como decir que el agua elige mojar o los pesos, caer. Por algún sitio tenía que brotar el chorro de bondad que bombeaba su corazón, y al hacerlo quedaba remansado en aquella sonrisa amplia y acogedora donde nadaban libres el afecto, la complicidad, la alegría, la ilusión, el perdón, la esperanza. Su bondad radical y tozuda presumía en nosotros esa misma bondad, incluso en los momentos en que la realidad –nuestra realidad- no daba ningún pie a tales presunciones. Y es que aquella sonrisa era una actitud ante la vida, una declaración de principios, una bandera orgullosamente desplegada, una varita mágica capaz de transformar todo aquello que tocaba.

Y personalmente a mí, cada vez que recuerdo al gran Chisum sonriendo hasta la médula, me vuelve a llegar el refrescante mensaje, a menudo traducido en palabras: “Eres interesante, eres capaz, eres bueno, eres verdadero, eres hermoso, eres digno de lo mejor”. A él debo gran parte de mi gusto por la literatura, de mi afición a escribir. También tengo con él otras deudas inconfesables, al menos en público. Pero aquella mirada sonriente es su herencia más valiosa.

Tal vez debiera haber dicho que José Ignacio murió casi de repente, hace veintiún años. Pero es que no consigo dar a su muerte más realidad que a un espejismo. Él sigue actuando en las vidas de muchos. Y si uno sigue actuando, es que sigue vivo. Así de sencillo. Sus miles de alumnos somos ahora miles de adultos, miles de padres, de trabajadores, de ciudadanos, que se extienden por el espacio pero también se prolongan en el tiempo. La huella de un buen profesor por fuerza tiene que pasar a las generaciones y llegar a muchos que ni siquiera oyeron hablar de él. Es lo que tiene haber Vivido.

Hay muertes de pésame, y muertes de ovación de gala. Escucha la que te brindan tus alumnos, José Ignacio.

Profesor LÍLEMUS

(Para las dos Pilares, José Ignacio, Elisa y Adolfo: los suyos)

Le hubiera encantado, no tengo duda. Hubiera sentido legítimo orgullo, porque a un profesor también lo construyen sus alumnos. Gracias.

Me gustaMe gusta

Yo también lo creo, Josetxu. La verdad es que siempre he pensado que tu padre me tenía un afecto especial, pero ahora caigo en la cuenta de que he oído decir lo mismo a otros compañeros de clase. ¡Yo creo que nos tuvo engañados a todos! Tú me entiendes.

Me gustaLe gusta a 1 persona

Lílemus, me has alegrado el día.

Llevo una semana entera en Estados Unidos por negocios, hace un frío de órdago a la grande y en el hotel la verdad es que me siento un poco solo y aburrido.

Pero leer sobre Chisum me ha hecho una enorme ilusión. ¡Qué hombre tan bueno! A mí no me dio clase en Elemental, me tocó Don Senén. Pero encontrármelo como profesor, ya de «mayor», fue un privilegio. Chisum y Velázquez me enseñaron a leer. Quiero decir a leer de verdad, no a juntar las letras. E hicieron todo lo posible para que aprendiese a escribir. Desgraciadamente, por la falta de práctica es una habilidad que he ido perdiendo, en fin.

Esa sonrisa, esa tranquilidad que demostraba en clase me ha quedado dentro para siempre. Y la sensación de que le importaba lo que tenías que decir o habías escrito, para un adolescente inseguro como era yo, calaba muy, muy hondo.

Pues nada, Lílemus, que muchas gracias por despertar estos recuerdos tan entrañables.

Me gustaMe gusta

Diego:

Soy Juan Carlos de Clascá. También me ha gustado leer el artículo sobre don José Ignacio Risueño. Efectivamente solo lo tuvimos en séptimo, pero leímos libros que nos hicieron despertar la imaginación: «El otro árbol de Guernica», que comenzaba bajando la calle… Yo imaginé que ocurría en Portugalete. No sé, pero también recuerdo su sonrisa y la Paz que transmitía. Nos enseñó también a escribir y si recuerdas ganamos aquel famoso concurso en TVE, un hito para Gaztelueta y más en aquellos años de «dictablanda» donde ya se intuía el inicio del cambio. Unos niños de un colegio vasco ganaron aquel concurso… Gaztelueta fue el primer colegio obra corporativa del Opus Dei, sin duda tuvimos el privilegio de tener como profesores a los mejores. Profesores que arrastraban, don Julio Rey, Ángel Ramírez, José Manuel Tapia, Vicente Garín, Juan José Martínez, don Senén, Luis Crovetto, Mohamed Zabita, don Miguel Ángel, bajo la dirección de Antonio Prieto, José Luis Mota o Francisco Errasti.

Como dice el artículo un buen profesor es aquel que hace vivir al alumno la asignatura, y así es mucho mas fácil aprender. Y de todos siempre palabras de ánimo y una sonrisa. ¡Eso es educar!

Que no pases mucho frío, Diego, ponte la bufanda… Un abrazo

Me gustaMe gusta

Diego, tu comentario me ha hecho recordar que había en sus clases un cuaderno en blanco con hojas de papel de biblia donde cada día tocaba escribir a uno. Y esa impresión de que le importaba lo que habías escrito era real.

Yo también estoy lejos de casa, cazado en la nieve y con las carreteras cerradas. Cuídate, Diego.

Me gustaMe gusta

Álvaro, nuevamente me has emocionado. José Ignacio y yo fuimos compañeros en la uni y muchas veces volvíamos juntos en coche a casa. Suscribo todo lo que dices.

Me gustaMe gusta

No había caído en la cuenta de la conexión Elvira-José Ignacio, pero estoy seguro de que os tuvisteis que entender estupendamente. Los dos mostrabais la misma preocupación por vuestros alumnos.

Me gustaMe gusta

El primer recuerdo, que no el más importante, que me viene a la cabeza al pensar en Chisum es el de una ausencia; no de él, que siempre estuvo ahí, sino mía. D. José Ignacio murió estando yo de vacaciones en algún ignoto lugar, me enteré de su fallecimiento a mi vuelta y no pude asisitir a su funeral. No sé muy bien por qué, aunque igual tiene algo que ver con mi recuerdo más importante, pero creo que de todos los funerales a los que no he ido, este es al que más pena me dió no poder asistir.

Otro recuerdo casi inmediato, aunque tampoco es el más importante, es el de verle pasear arriba y abajo por la clase liando sus cigarrillos. «Ideales», creo, con ese característico paquete azul. Porque como buen vaquero, y al igual que su colega Lucky Luke, Chisum se liaba sus cigarrillos. Por cierto: ahora que acaba de morir el vaquero de Marlboro, me lo imagino viendo a Chisum liándose su tabaco y acercándose a él a pedirle fuego. Me lo imagino también reaccionado con estupor ante el apodo de nuestro añorado profesor… «¿Chisum, dices? ¿Pero qué tienes que ver tú con Chisum?».

Según mi hermano, seis años mayor que nosotros, el mote surgió efectivamente de una sesión de cine en el colegio. (Para centrarnos, podéis ver este enlace: https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=85114404&v=C7xYXUbI_Ds&x-yt-ts=1422579428) Especialmente debió causar furor la frase pronunciada con gran temor por uno de los «malos»: «¡Qué viene Chisum!», seguida por una exclamación «es el diablo en persona», de uno de sus compinches.

Dice mucho del retorcimiento de nuestro compañeros mayores que de ahí surgiera una asociación de ideas que terminara con D. Jose Ignacio convertido en «Chisum».

Hay más recuerdos… si el primer apellido tenía su gracia, también lo tenía el segundo: Paniagua.

Otro, importante para mí, es que era aficionado a los toros. Uno de los pocos profesores con los que se podía hablar del arte de Cúchares. Cosa que supongo asombraría a los antitaurinos, en su inmensa e ignorante simpleza: ¿cómo un hombre TAN BUENO podía ser aficionado a los toros? Pues igual porque las cosas no son tan en blanco y negro y la bonhomía no está reñida con la afición taurina.

Pero me enrrollo mucho y todavía no he dicho cual es el recuerdo más importante que tengo de Chisum: que le quería. Yo le quería. Lilemus le quería. Diego le quería. Elvira y Josetxu, a quienes me temo no conozco, también le querían… Y así estamos todos ahora, después de tantos años: tratando de hacerle un pequeño homenaje en este magnífico blog -un homenaje en sí mismo el ver cómo ha salido uno de sus alumnos, amigo Lilemus-. Igual después de todo de antífrasis nada. Igual D. José Ignacio Risueño Paniagua sí que era, a su manera, «El diablo en persona».

Me gustaMe gusta

Rafa:

Gracias por tu comentario: es de antología. Comentaristas así prestigian cualquier blog.

En efecto, todo el mundo le quería. Estoy comprobando que sobre José Ignacio hay una especie de unanimidad universal. Además, al leerte caigo en la cuenta de otra faceta suya: la pasión. Chisum tenía arranques de energía y de salero que tal vez no pueda suponer quien solo le haya conocido por esta entrada y sus comentarios. A menudo la dulzura enmascara la pasión.

Pero sobre todo me interesa la información que das sobre el origen de su mote. Para cualquier joseignaciano es un dato del máximo interés. Yo supongo que la película despertó pasiones y la frase se había hecho del dominio público en aquel curso. Y bastó que don José Ignacio llegase a darles clase en un día revuelto para que alguien asomado a la puerta gritase: «¡Que viene Chisum!»

¡Con qué bobadas se forjan motes eternos!

Saludos.

Me gustaMe gusta

Estimado Sr. Lilemus, no tengo el gusto de conocerle, pero sí fui muy afortunado de conocer a José Ignacio Risueño Paniagua, lo conoci hasta el punto de que sin duda fue y para mí sigue siendo Mi tío más querido y al que le debo muchísimas cosas y que jamás podré olvidar, para mí fue y sigue siendo una maravillosa persona, pues efectivamente nos dejó físicamente pero como bien dice alguna de las personas que han escrito, queda el recuerdo, pero yo voy más allá, queda su dulzura, su saber estar, su ganas de ayudar a todos, su amabilidad, su sonrisa eterna, el desvivirse por los suyos, esas ganas de complacer a todos.

Como familiar suyo solo tengo no solo buenos recuerdos, aunque recuerde que de pequeño me quitó una gorrita de fieltro para hacer estrellas, medias lunas etc. para la bandera de la rondalla del pueblo, que por supuesto que él tocaba algún instrumento. Persona cariñosa para los suyos, pero al mismo tiempo sabiendo dirigir y buscando lo mejor para cada uno.

Desde estas líneas quiero sumarme a ese pequeño homenaje que a través de su articulo le habéis dedicado, y al mismo tiempo daros las gracias. Desde aquí y allí donde te encuentres, un beso y un abrazo muy grande.

Me gustaMe gusta

Querido Manuel. Las gracias son de nada. Vaya de vuelta el abrazo. Veo que la vida de José Ignacio estuvo siempre rodeada de buena gente como tú. Desconocía su faceta de músico. Ya me contarás.

Lílemus

Me gustaMe gusta

Chisum se lo puso el difunto Mario Hurtado de Mendoza. Por ser precisamente todo lo contrario…..

Me gustaMe gusta

Esta revelación es un dato fundamental para completar la historia. Muchas gracias, Fernando.

Me gustaMe gusta

Fue en el baño de el pabellon de Bachiller superior.En el de el piso de arriba.No se me olvida …..

Me gustaMe gusta

¿Uno de los dos pabellones gemelos? ¿El primero o el segundo? ¿Sobre qué año?

Me gustaMe gusta

El mas cercano a la casa,el que tiene el Pozo,era el de Bachiller superior. El año seria sobre 1966 no recuerdo bien…Fue en su primer año.

Me gustaMe gusta