LA CASA ABANDONADA Y EL IMÁN

En las calles de mi infancia abundaban las casas abandonadas. Cuando la edad nos emancipaba del aña o la señorita y los padres nos dejaban salir solos a la calle, primero se te permitía ir en bici a jugar a casa de los amigos, hasta que la amistad formaba pronto esa primera conquista de la libertad humana que es la pandilla. Una pandilla sobre ruedas toma enseguida posesión del espacio, y desde luego el nuestro estaba sembrado de casas deshabitadas. No es que la cosa nos extrañase. Alrededor había empezado un silencioso terremoto social, pero aquella era la única infancia que habíamos vivido y no podíamos sospecharlo. Tampoco creo que los adultos en su mayor parte fueran capaces de verlo: a menudo la belleza del atardecer hace olvidar que se acerca la noche.

Aunque el registro diga que soy natural de Bilbao, en la provincia de Vizcaya, lo cierto es que allí sólo pasé un día de septiembre del 62 en el Ginecoyatreo de la alameda Mazarredo. A la mañana siguiente madre e hijo volvimos al hogar, en el barrio guechotarra de Las Arenas, de donde no me moví hasta los treinta y cinco. A partir del muelle de Las Arenas (sede del Real Club Marítimo del Abra y el Real Sporting Club), invisibles fronteras sociales delimitaban un territorio que se extendía por Zugazarte y Ondategui hasta llegar a Neguri (sede del Real Club Jolaseta) y por la avenida Basagoiti hasta el principio del barrio de Algorta. Dando un salto no solo físico hasta La Galea, en el límite norte de Guecho, se encuentra la Real Sociedad de Golf. Y en ese territorio de reales clubs (lamémoslo genéricamente Neguri), a principios de los setenta las casas abandonadas las veías germinar de año en año en cualquier esquina, como paraísos de jardín y ladrillo.

Asaltar casas abandonadas supone un intenso aprendizaje. Y no me refiero al hecho de que, haciendo equilibrios sobre un muro de Villa Chanis, en la entonces llamada avenida del Triunfo, mi primo Luis Gortázar, que ya estaba en quinto, me enseñase a recitar la lista de las preposiciones. Primero era preciso saltar una verja provista de lanzas o una de aquellas tapias guarnecidas en lo alto por cascotes de vidrio. Luego tocaba alcanzar entradas ya hechas por otras pandillas, trepando hasta donde hiciera falta por salientes, alféizares y tuberías. Y si eras la pandilla que “estrenaba” la casa, tenías que procurarte la entrada forzando una puerta o arrancando tablones clavados a una ventana. El último obstáculo exigía un voluntario dispuesto a lanzar una buena pedrada al cristal, y conseguir que fuera otro el delincuente constituía un acto de superioridad del que –ahora lo veo claro- nunca era consciente el pringado que se prestaba.

Una vez allanada la morada, ya se podía jugar plenamente a ser propietarios, repantingarse en un sofá polvoriento en medio del desorden y fumar entre toses algún pitillo clandestino. Se descubrían escondrijos, armarios, chismes raros cuya posesión era objeto de disputa, y se debatía acaloradamente la explicación de misterios que surgían a cada paso. Vistas con la perspectiva de la edad, aquellas incursiones furtivas nos dieron una experiencia temprana del sentido adulto del dominio, palabra que –no podíamos saberlo- procede en último término de domus, ‘casa’.

Un mundo recién descubierto exige nombres recién creados. En aquellas vías sin tráfico las citas de la pandilla podían tener lugar en pleno cruce de Londonderry, o tal vez en el de Londonguau, donde una mañana habíamos encontrado un perro atropellado. Junto a este último cruce, la casa abandonada de los Arteche en Ondategui, hoy convertida en ocho portales de pisos, fue bautizada por su tamaño como “la China”. Precisamente en “la China” nos pilló in fraganti el guarda que custodiaba la finca, y en plena persecución acertó a meter una barra entre los radios de la bici de Míchel Olábarri. Lo levantó del alfalto a empujones, lo trincó por el cuello de la camisa y ambos desaparecieron dentro de la oscura mansión.

-Lo va a matar –pronosticó un pesimista. Pero al cabo de unos minutos de angustia vimos salir a Míchel cojeando, con el furioso guarda pisándole los talones. En cuanto se las arregló para montar en la bici y llegar a nuestra altura, salimos de allí cingando con gritos de entusiasmo. Habíamos vuelto a triunfar.

Un día de julio se habló en la pandilla de cierta casa vacía y “nuevecita” al principio del muelle de Las Arenas, en la que al parecer no había ningún guarda que se empleara a fondo en su trabajo. Serían las siete u ocho de la tarde cuando nos plantamos delante a estudiar el terreno. Miramos alrededor: el paseo estaba semivacío, así que nos animamos a trepar la tapia hasta la terraza del piso bajo. El asunto parecía chupado. Un ventanal sin tablones clavados, con una de las persianas a medio cerrar, estaba pidiendo a gritos que pasáramos a la acción. El pringado de turno -tal vez yo mismo- ya tenía el pedrusco en la mano cuando una voz nos saludó por encima de nuestras cabezas.

-Hola, chicos.

Levantamos la vista hasta el balcón del primer piso, donde un señor nos miraba sin la hostilidad que habíamos aprendido a esperar tras una larga experiencia de incursiones. Nos quedamos inmóviles, atrapados entre el sentimiento de culpa, que nos impedía devolver el saludo, y aquella extraña normalidad, que nos impedía seguir el instinto de salir corriendo. Para redondear nuestra sorpresa, el señor dio un paso atrás y desapareció de la vista.

En el medio minuto siguiente hubo una agitada discusión. Tal vez el hombre no había llegado a ver la piedra en la mano, o tal vez sí. Es cierto que el saludo parecía amable, pero bien podía ser un truco para distraernos antes de concluir con éxito la huida precipitada, opción que ganaba partidarios por momentos. Después de todo, nos había pillado sin permiso en el interior de la finca. Antes de haber llegado a una decisión común, la puerta de la terraza se abrió a nuestro lado y la figura tranquila del hombre volvió a inmovilizarnos.

-¿Queréis pasar? –nos invitó cordialmente, como si fuéramos una visita guiada de colegio y no una banda de facinerosos en busca de presas fáciles.

El que una casa abandonada estuviera ocupada no encajaba muy bien en nuestro sencillo código de casas abandonadas, así que tampoco podíamos distinguir si aquella invitación era normal. Para un grupo al que de vez en cuando amargaba la tarde un guarda de mala gaita, la presencia acogedora de un hombre bien educado era motivo del mayor desconcierto.

Al final la atracción del peligro pudo más en nuestras mentes de doce o trece años y entramos tras él. Nos guio a través de una penumbra de muebles ensabanados, entre los que pude reconocer la figura de una silla de ruedas, de aquellas antiguas con respaldo alto. Le seguimos por la elegante escalera de madera a la habitación con vistas al mar desde la que nos había saludado. Allí se sentó a un amplio escritorio y nos hizo preguntas hasta hilar algo parecido a una conversación. Era un hombre joven de buen humor y no tardamos en entrar al juego. Cuando ya nos tenía entregados, sacó del cajón algo que levantó en el grupo una brisa de curiosidad. Era un imán con forma de herradura, de un grosor nunca visto, pintado de un rojo intenso, magnético, con el que hizo alguna demostración epatante. Apretados alrededor de su mesa de trabajo como una rosquilla de fans en torno a una estrella, nuestra codicia parecía divertirle.

-Elegid números del 1 al 10 –dijo por fin, mientras escribía el suyo en el dorso de una tarjeta de visita.

Aquello sobrepasaba cualquier expectativa: el tipo nos estaba ofreciendo una rifa, en premio a no se sabía muy bien qué. El imán acabó en poder de algún afortunado y un rato después nuestro misterioso anfitrión nos acompañó hasta la puerta tan amablemente como nos había recibido.

Salimos al muelle de Las Arenas borrachos de enigmas y aventura. Hasta la hora de separarnos hicimos mil suposiciones sobre la casa y su habitante solitario, esforzándonos por entender aquel episodio que, como podéis comprobar, en mí dejó una huella duradera. ¿Por qué los muebles estaban cubiertos de sábanas? ¿Estaba el hombre de verdad solo? ¿Qué otra «presencia» podía necesitar una silla de ruedas para moverse? Y eso que aún faltaban años para que nos dejaran ver Psicosis, de Alfred Hitchcock.

LA MUERTE DE NEGURI

En la edad de la bella ignorancia uno no es capaz de conectar los puntos dispersos del plano de la vida. Ahora, pasado el tiempo, no resulta difícil trazar líneas certeras y componer la figura de un mundo en declive sobre aquel paraíso de casas abandonadas. Pero entonces -ya lo he dicho- la visión de conjunto era difícil incluso para los adultos, como suele pasar a los grupos sociales que tienden a mirarse el ombligo. Hablar de todo ello sin formular a cada paso juicios de valor no está de moda, pero lo intentaré.

En el interior de Neguri, los clásicos vaivenes económicos de las familias se agudizaron por la crisis económica de los años setenta, y algunos debieron mudarse a viviendas más modestas. A menudo los empresarios de raza crían hijos y nietos sin demasiada raza empresarial, incapaces de navegar por una tormenta. Como apunta con sorna Asís Arana en su Vida y muerte de un pijo de Neguri, en toda familia «negurítica de toda la vida» uno de los dos patrimonios ha terminado por irse al garete.

Aquellos fueron años de gran trajín inmobiliario, y muchas villas se transformaron en bloques de pisos, pasando por aquella fase de abandono que nos apasionaba. El colegio de las Esclavas en la calle del Pinar, donde mis amigos y yo habíamos estudiado párvulos (prescolar, diríamos hoy) antes de entrar en Gaztelueta, se convirtió temporalmente en una mansión abandonada insuperable por amplitud y posibilidades: aulas y capilla, entradas secretas y escondrijos, arbolado y jardín, campos de deporte y hasta una selva de bambú. Todo aquel solar había sido en origen la casa de los Chávarri; hoy se levantan en él catorce bloques que acogen a más de ciento cincuenta familias.

Los avatares políticos influyeron aun más que los económicos. Si la economía se hace de vaivenes, la política tiene con frecuencia ires sin venires. El grupo clandestino ETA, nacido a finales de los cincuenta como una escisión radical -pero burguesa- del Partido Nacionalista Vasco, optó hacia 1970 por usar la violencia revolucionaria como pedal de aceleración de la historia, y se convirtió en otra de las bandas terroristas de izquierda que el mayo del 68 había puesto de moda en Europa (la Baader-Meinhoff, las Brigadas Rojas, el Grapo). Neguri y alrededores se convirtieron desde el primer momento en blanco de sus extorsiones, amenazas y secuestros. Uno de mis compañeros de curso dejó su pupitre vacío para siempre en mitad de una clase. Su padre, que llevaba semanas recibiendo cartas de extorsión (el eufemismo que usa la banda es «impuesto revolucionario»), apareció sin previo aviso en la puerta del aula para anunciarle que se mudaban a Madrid.

-¿Pero cuándo…?

-En este mismo momento. Tienes la maleta en el coche.

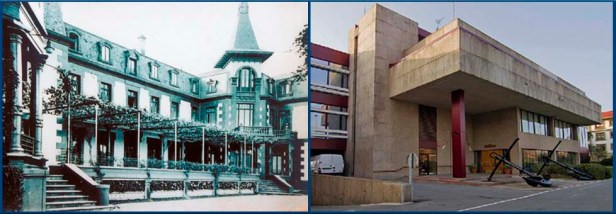

Una noche de noviembre del 73, seis terroristas armados y encapuchados entraron en el Club Marítimo a la hora de la cena, tumbaron a la concurrencia a punta de pistola, rociaron las salas de gasolina y les prendieron fuego con cócteles molotov. Solo resultó herido el portero, que les hizo frente, pero el viejo edificio de madera quedó totalmente destruido. Cuando me levanté a la mañana siguiente, alguien estaba barriendo las cenizas traídas por el viento al balcón de nuestra casa, que estaba en el mismo paseo a doscientos metros del club. Aquella fue una demostración de fuerza definitiva. Las actividades de la banda terrorista contaban además con la comprensión de la mayoría de grupos que en los estertores del franquismo esperaban –decir que luchaban por ella me parece demasiado- la democracia. Cuando la tierra que amas se ha vuelto irreconocible, es natural caer en la cuenta de lo ancho que puede ser el mundo, y muchos no lo dudaron. Entre la bolsa o la vida (o la bolsa y la vida, como sucedió en el secuestro del empresario Javier Ybarra y Bergé) eligieron para sí y sus hijos un futuro lejos de la tierra de sus antepasados. Algún día se contabilizará esta diáspora irreparable que a tantos perjudicó y a tantos ha beneficiado.

Aquel régimen que agonizaba se llevaría a la tumba gran parte de la influencia de Neguri. Décadas atrás, las tensiones politicosociales de los años treinta se habían vivido como una auténtica revolución obrera en el baluarte de prosperidad burguesa que era el barrio. Así, al estallar la Guerra Civil, aquel mundo monárquico y biempensante tomó partido casi unánime por el bando nacional y, finalizada la contienda, recibió favores sin límites. Quizá por eso tras la muerte de Franco en el 75, su época dorada llegó al ocaso. En los años siguientes, la reconversión industrial y naval planificada en Madrid golpeó duramente a la ría de Bilbao. El Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya, verdaderos motores del desarrollo económico bilbaíno del novecientos, se centralizaron cada vez más en la capital de España, y los apellidos de Neguri fueron perdiendo peso progresivamente en sus consejos de administración. A esto se sumó el despertar político del nacionalismo vasco moderado, socialmente anestesiado durante cuarenta años, que supuso un radical cambio de caras en la vida pública del País Vasco.

Después de todo ello, la sociedad de aquí quedó barajada y servida para la siguiente mano. El dinero y el poder cambiaron en parte de dueños, como es propio de su naturaleza, y sobre todo se repartieron más extensamente. Ya no volvió a haber ricos tan ricos ni pobres tan pobres, en un proceso que supuso la más importante revolución incruenta del último siglo. El drama colectivo siguió representándose con alguna tragedia personal, como sucede siempre en el teatro de la vida social, pero el paso del tiempo acaba empequeñeciendo estos detalles.

Por supuesto nuestra pandilla, solo preocupada por montarla bien divertida en lo alto del gallinero, era ajena a aquel drama. Los veranos seguían consistiendo en las regatas del Marítimo, el tenis de Jolaseta y la piscina del Golf, los clubs que mantenían la cohesión de grupo en el mundo de los mayores. Y es curioso que la manifestación más visible de aquella crisis fuera a nuestros ojos las casas abandonadas, porque esa entidad no exactamente geográfica que es Neguri había nacido a principios del siglo XX como una eficaz operación urbanística. Los empresarios José Isaac Amann, Enrique Aresti y Valentín Gorbeña constituyeron en 1904 la Sociedad de Terrenos de Neguri, con idea de urbanizar espacios rurales del municipio de Guecho. Las Arenas y Algorta, con sus playas y balnearios, eran ya entonces zonas de atractivo veraniego, aunque, debido a los fuertes noroestes del Cantábrico, demasiado azotadas para pasar en ellas el invierno. Pero el acantilado natural que se levanta desde la playa de Ereaga hasta la iglesia de San Ignacio en Algorta da paso hacia el sureste a una amplia extensión en suave cuesta, que queda así defendida de las inclemencias del tiempo. La idea genial de Amann, Aresti y Gorbeña fue convertir esta zona en una moderna ciudad jardín (villas unifamiliares con jardín a lo largo de calles arboladas) atractiva para una burguesía que pasaba los inviernos ría arriba, en Bilbao, y usaba la costa para veranear. Neguri significa precisamente ‘villa de invierno’ en lengua vasca.

Mi bisabuelo Manuel Ozámiz Ostolaza (1867-1942), nacido en Guernica, fue uno de los primerísimos chalados que creyó en aquella idea y adquirió terrenos a la sociedad para construirse dos casas en la recién creada avenida del Ferrocarril. Pero su hija (mi abuela Josefina, a quien le gustaba recordar sus bailes con Alfonso XIII en el Sporting) y después su nieta (Josefina Rotaeche, mi madre), se casaron poco “neguríticamente” –creo que no por casualidad- con hombres venidos de fuera (los dos vitorianos, esta vez sí por casualidad). Así que desde nuestra vida en Las Arenas solíamos ver el cogollo de Neguri como un fenómeno en parte ajeno y a menudo de formas fanfarronas y ridículas. Contar anécdotas imitando el acento negurítico era un pasatiempo siempre divertido.

EPÍLOGO

Esta misma tarde he paseado con mi familia por el muelle de Las Arenas. El edificio del Club Marítimo, reconstruido en el 76, apenas llama la atención entre villas de graciosa hechura. En tiempos tuvo una amplia y elegante terraza que miraba al paseo y era a su vez mirada (supongo que también envidiada; en los nacionalismos violentos suele haber un fuerte componente social) desde él. Su reconstrucción, en cambio, es un verdadero búnker sin atractivo artístico, aunque desde luego difícil de ser atacado desde fuera. Todo en él delata una arquitectura «para tiempos de guerra”, que se reveló bastante eficaz cuando en 2008 la fauna de ETA hizo estallar una furgoneta bomba delante de su fachada. A las alimañas les cuesta saciarse.

A cien metros del club, la casa del imán sigue en su sitio y está habitada. Al final ha resultado un ejemplo inapropiado del declive de Neguri. Acercándome he podido reconocer la barandilla a la que se asomó nuestro anfitrión, el ventanal que estuvo a punto de recibir una pedrada y la puerta por la que entramos al misterio. O tal vez no. No dejéis de leer la posdata de este artículo.

Todo sigue más o menos igual que en mi memoria, lo que no quita que haya algunas diferencias importantes. El muelle, semivacío aquella tarde de julio, estaba hoy abarrotado por una variada marea de paseantes, y quien tenga ojos sabrá ver en ello un síntoma del cambio social que trajeron los años. Las invisibles barreras que mantenían a cada uno en su barrio y municipio han caído con fracaso, y hoy en día la mezcla es habitual por todas partes.

Viendo a mis hijos en bici frente a la casa, he caído también en la cuenta de lo mucho que hemos cambiado las familias en la protección de los menores. Hoy vaciamos sin reparos la hucha de la libertad infantil para pagar con ella los plazos imposibles de su seguridad, y para cuando nos damos cuenta ni la libertad se ha desarrollado plenamente ni la seguridad está plenamente garantizada. Entonces ni yo ni mis hermanos contamos nada de aquella aventura a nuestros padres; también es cierto que no nos había tocado en suerte ningún imán que requiriera explicaciones. El verdadero regalo fue aquel hombre cortés que nos trató como adultos, y que hoy habría tenido que dar mil explicaciones a una caterva de padres suspicaces y hasta a alguna patrulla de policía. Yo supongo que él se limitaba a usar la casa desocupada de su familia como estudio o despacho, y que aquella tarde se dejó interrumpir, o tal vez entretener, por nuestra aparición inesperada.

Alguna vez me he preguntado si llegó a conocer nuestras verdaderas intenciones cuando nos descubrió en la terraza. Si de verdad lo hizo, me sorprende lo eficazmente que las supo conducir. Podría habernos echado a gritos, pero sin duda habríamos vuelto allí hasta lograrlas de la peor manera. Los niños están llenos de una curiosidad irresponsable, que les lleva a tantear con experiencias los límites de la realidad hasta que le pierden el respeto. Él se las arregló para limpiar nuestra curiosidad de impurezas y ponerle delante un fin atractivo. Al salir de allí, nuestro deseo de experiencias no solo estaba satisfecho; estaba perfeccionado por el respeto y listo para el siguiente nivel. El hombre aquel demostró ser un excelente educador.

Siempre he sentido por él sincero agradecimiento, que no me sería difícil expresar directamente en este mundo donde el ordenador permite encontrar a cualquiera, siempre que sepas su nombre. Y en su caso lo conozco: se llamaba Eduardo (los apellidos prefiero no publicarlos sin haberle pedido consentimiento). Lo vi escrito en su tarjeta de visita, mientras deseaba con toda el alma que ambos hubiéramos imaginado el mismo número. La verdadera historia -la personal, garabateada en los márgenes del engañoso libro de la Historia- consiste en detalles insignificantes como ese.

Profesor LÍLEMUS

P.D. Julio Cortázar comparaba la memoria con «la araña esquizofrénica de los laboratorios donde se ensayan los alucinógenos, que teje telas aberrantes con agujeros, zurcidos y remiendos». Lo digo porque esta tarde, tras la publicación del artículo, me ha llamado uno de los integrantes de aquella pandilla para decirme que la casa del imán no sigue en pie: tras su abandono fue vendida y convertida en casa de pisos. El edificio que yo recuerdo «con nitidez» es el de al lado, que nada tiene que ver con aquella aventura. Lo digo para los amantes de la exactitud, entre los que, como podéis ver, no se encuentran mis destartalados recuerdos. Yo supongo que, al transformarse la casa del imán en una casa de pisos, mi memoria «trasladó» el recuerdo del imán a la casa de al lado. Añade mi informante que él no recuerda nada de ningún imán fabuloso. Lo que le quedó grabado fue, en cambio, una fabulosa colección de gafas antiguas. Otra vez la araña pirada.

¡Qué bueno, Álvaro!

Me gustaMe gusta

Gracias, Anton. Tu padre, un poco mayor que yo, también conoció aquel mundo. Saludos.

Me gustaMe gusta

Querido profesor:

Que tiempos aquellos… veo que al igual que en la NASA han desclasificado cientos de imágenes y documentos … Usted también trascurridos ya los años y prescritos los «delitos» se atreve a reconocer los hechos y a relatar sus andanzas con nombres y apellidos.

Yo me incluyo entre los que debimos de «ausentarnos» sin poder despedirnos de nuestros amigos como si algo malo hubiésemos hecho además de vivir en Euskadi… mas de 300.000 personas , familias completas, tuvimos que marchar de nuestro Bilbao del alma, para nunca mas volver.

Viendo el sesgo que van tomando los acontecimiento en Catalunya , tierra de origen de mi familia y donde ya he echado raíces, quizás tenga que cruzar el Ebro un dia de estos o pasar a Francia ante un ambiente irrespirable donde se está imponiendo el pensamiento único y donde la discrepancia se paga con la destitución o con el ostracismo.

Rezad por Catalunya.

Me gustaMe gusta

Nunca he llegado saber el motivo de tu «ausencia» de un curso para otro. Tendremos que charlar sobre ello algún día. Un fuerte abrazo, Juan Carlos.

Me gustaMe gusta

El 11 de Septiembre del 78 estaba matriculado en Gaztelueta… y el 15 de septiembre ya estaba en Viaró… puedes imaginar por qué… mi padre cedió la empresa a sus trabajadores y puso a la venta el piso de Alameda de Recalde , en un momento en que todo estaba en venta… es decir lo malvendió… y desde entonces nunca mas volvió a figurar en las guias telefonicas… si algún familiar pedia el numero la operadora le decía este abonado no existe… tuvimos que volver a empezar. Digo tuvimos, por que a mi me toco de lleno y tuve que dejar mis estudios universitarios y montar un negocio para poder mantener a mis padres… ya estan los dos en el cielo, se lo ganaron a pulso luchando y trabajando duro para darnos , a mi y a mi hermano, lo mejor. Gaztelueta y Viaró son sin duda, ha sido y será su mejor herencia. Lo mismo he echo yo con mis tres hijos, espero que con el tiempo lo valoren tanto como yo. Un abrazo

Me gustaMe gusta

Cuántos recuerdos de nuestra niñez! Bastante nostalgia. Muy bien escrito Alvar!

Me gustaMe gusta

Gracias por la lista de las preposiciones. Sigo sabiéndomelas.

Me gustaMe gusta

Me ha encantado Alvaro !!!, cuando tenía 9 o 10 años, acompañado de una panda de amigos también hacíamos misiones subversivas en las casas abandonadas de Avenida Basagoiti. Por cierto, no diré los nombres por si alguno de tus alumnos es familia….

Me gustaMe gusta

La avenida Basagoiti nos pillaba un poco lejos. Veo que también tuvo sus pandillas. Qué pena no habernos conocido hasta mucho más tarde.

Me gustaMe gusta

Precioso Álvaro. Me parece parte de una de esas novelas que las empiezas y no las puedes dejar. Apasionante relato. Me quedo con ganas de más

Me gustaMe gusta

Fue una novela y muy entretenida. Las verdaderas novelas tienen lugar en conversaciones amistosas. Espero que tengamos la nuestra pronto.

Me gustaMe gusta

Que Grandes Momentos..Yo recuerdo de mi Infancia tomar al asalto el Cine Social de Las Arenas..nos sentíamos los Goonies muchos años antes de que Spielberg los inventara, y siempre que hablo de mi Infancia se me ilumina la cara al recordar esos años..Casas abandonadas, hacer hogueras en la playa de las Arenas con los vertidos tóxicos que traía cada marea ( Ni Chernobil..no se como no somos mutantes..), Las Barracas en el muelle de Churruca, la pasteleria ( y colmado..) Aguirre y VillaReal ( los Calvos..) y recorrer todo ese Micro cosmos en bicis tuneadas de restos de otras bicis de mis Hermanos mayores.. No pasábamos de Santa Ana ni del Muelle..era nuestro Barrio. Años después descubrí el resto de Getxo y me parecía increíble no haber sobrepasado esos límites en mi niñez..Los límites de una niñez Feliz en Las Arenas de los años 70..

Me gustaMe gusta

Los Córdoba erais una presencia constante y genial en aquel rincón de Las Arenas. Un fuerte abrazo.

Me gustaMe gusta

Interesante capítulo de la historia de este pueblo

Me gustaLe gusta a 1 persona

Recuerdo perfectamente el imán que teníais todos como gran tesoro era muy potente y os fascinaba, pero yo intuía que os fascinaba más de lo que era razonable para el imán.

Me gustaMe gusta

Eso significa que debió de tocarle a tu hermano Luis

Me gustaMe gusta

Que bonito.

Me gustaLe gusta a 1 persona

No te conozco Álvaro, pero tengo que decirte que yo fui a vivir a LA en el 82, con 11 años y el «cambio» ya se hacia poco a poco más evidente….Luego en el 89 me marché de nuevo, aunque no definitivamente . Vuelvo con frecuencia, y a pesar de no ser un primer espada de aquella época, cada edificio que veo, cada rincón me llena de nostalgia. Gracias por el relato.

Me gustaLe gusta a 1 persona

Si la casa de la foto es realmente la de tu historia y el imán, mas que recuerdos lo que cuentas es un cuento, bonito, pero cuento, esa casa nunca estuvo abandonada, quizás en invierno, ya que era una casa de veraneo, pero, por la edad que creo tienes, la conociste habitada por una familia muy amplia, la mía.

Me ha gustado, me ha hecho rememorar cosas parecidas a las que tu viviste. Por cierto, conocía a Josefina Ozamiz, sra. de Rotaeche, la mujer mas elegante y encantadora de las Arenas, paseé muchas veces por el muelle con ella, ya mayor, y con mi madre.

Por cierto, mi correo es el nombre que tenía esa casa

Me gustaMe gusta

La casa de la foto no es, efectivamente, la casa del imán. Es un caso de superposición de recuerdos. En ese tramo del paseo hay cuatro casas. La segunda desde la derecha es la de vuestra familia y la tercera fue (la actual no es la original, según me ha contado un miembro de aquella pandilla) la casa del imán. He pasado por allí delante miles de veces desde la infancia, y supongo que, al transformarse la casa del imán en algo irreconocible, mi memoria empezó a asociar el recuerdo del imán con la casa de al lado. Esto no lo he sabido hasta el otro día, después de haber escrito la historia, pero no he querido corregirla, sino explicar la confusión en la posdata.

Gracias por el afectuoso comentario sobre mi abuela. En efecto, era elegante y encantadora. Me alegra que os llegaseis a conocer. Un saludo cordial,

Álvaro

Me gustaMe gusta

Hola, Alvaro, la casa de tus recuerdos era la que estaba a la izquierda de la nuestra mirando desde el muelle, era de Pitica Zubiría, un chalet un poco afrancesado, creo recordar y si, había un Eduardo entre muebles tapados con sábanas, Eduardo Clausen, creo que iba a menudo a estudiar o a estar a su aire, me imagino. Pitica murió sin hijos y los Clausen eran sus sobrinos. ¡Qué barbaridad, vuelvo a mi infancia!. Yo tambien vi a tu Eduardo del imán asomado a la terraza.

Gracias, he pasado un buen rato recordando.

Me gustaMe gusta

Por cierto, si eres quien creo, te he leído, sobre un pijo de Neguri, ¿es tuyo?

Me gustaMe gusta

Si te refieres a la «Vida y muerte de un pijo de Neguri», lo escribió Asís Arana. Yo soy Álvaro Alonso Rotaeche. Nunca he publicado nada.

Me gustaMe gusta

Muchas gracias por lo que has escrito. Yo no pertenecía a Neguri, pero mis tíos y primos (que iban a Gaztelueta, juagaban al hockey en el Jolaseta) sí. Desde el verano del 64 o el 65, pasé muchos veranos en su casa de Algorta, uno de esos clalets cercanos a la iglesia de la que hablabas, y a la que corríamos cada mañana, sin desayunar, a oír la Misa diaria… Al parque de san Ignacio íbamos por las tardes con la merienda, muchachas, señorita irlandesa… Y los consabidos cromos.

Fueron muchos veranos que evoco a menudo.

Desde María Cristina hasta San Ignacio había casas preciosas. Una de ellas pertenecía a las tías de mis primos, los muebles cubiertos por sábanas, la capilla en la que entrábamos en silencio…

Hoy la casa de los abuelos de mis primos ya no es un chalet con enorme jardín, sino una casa de buenos pisos, en la calle de San Ignacio…

Gracias por hacerlo revivir. ¡Qué bien escrito! ¡Qué bien expuesto! Me has hecho pensar mucho…

Te animo a que escribas, publiques o no. Hay quien escribe mejor que muchos escritores reconocidos.

Lo que tienes ahí dentro guardado lo has de sacar, porque, si no, no servirá para nada.

Un saludo,

Paloma Montoro Llop

Me gustaMe gusta

No hubo ningún Llop en mi clase, pero sí en cursos próximos. Los recuerdo muy bien del colegio, de planes montañeros, de Ezcaray. Gracias por tus ánimos. Nunca he encontrado en qué volcar el estilo, salvo en las entradas semanales del blog. Saludos.

Me gustaMe gusta

Sí, los Llop. Ahora mismo te escribo desde Ezcaray…

Yo tengo un libro escrito, sin publicar, porque jamás termino las correcciones. Antes de eso, algún poema, cuento corto y muchas cartas.

Un libro bien escrito no depende tanto de la historia sino sobre la forma única de contarla.

Estilo ya lo tienes. En cuanto tengas una historia, aunque parezca pequeña, solo tienes que desarrollarla, profundizarla y dejar que tus personajes cobren vida.

Reconozco en ti todas las dotes necesarias.

Ojalá algún día te salga y ojalá que yo lo llegue a leer.

Me gustaMe gusta

Gracias, Paloma. Lo mejor de un blog es siempre el afecto.

Me gustaMe gusta

Enhorabuena por el post. Que sepas que te tengo ya en mi lista de feedly.

Lo que son las cosas. En el convento del «Pinar» estaba de monja una hermana de mi bisabuelo, laurak bat, una de las cuatro…. Aquello acabó en ruinas y dos fases de urbanización.

El solar de enfrente de Zugazarte 24 estuvo muchos años en «construcción»…. Luego estaba la casa donde ahora se han construido un «cubo» los de Microsoft….

Efectivamente corretear y hacer el gamberro por casas abandonadas o supuestamente abandonadas era lo más natural del mundo.

En fin, gracias, este verano ya tenemos tema de conversación.

Me gustaMe gusta

Gracias, Victor. Según contaba mi madre, el convento del Pinar fue la dote de tu tía bisabuela, quien acabó siendo la hermana portera en la misma casa donde había sido una princesa.

Me gustaMe gusta

Me ha encantado este relato tan magico y familiar, por suerte un buen amigo me ha hablado de el y ha resultado toda una regresión.

gracias Alvaro.

Me gustaMe gusta

¡Kostka! Recuerdo nuestros planes en la selva del colegio de las Esclavas. Luego, acabado el colegio, te liaste los trastos y la batería y te fuiste a la aventura musical en Londres. Bueno volver a saber de ti. Saludos.

Me gustaMe gusta

Qué bien escrito y qué gusto leerlo. Yo estoy lejos de haber vivido esa época descrita en el artículo, pero siempre me ha encantado escuchar historias (o leerlas, como en este caso) de cómo era Guecho (para mí ya Getxo) y cómo se ha ido transformando en lo que es ahora.

Un fuerte abrazo de parte de un alumno que recuerda con cariño esos ratos de Adivinarium dirigidos por un profesor entregado. Gracias.

Me gustaMe gusta

Muchas gracias. Yo también te recuerdo con afecto

Me gustaMe gusta

Me he encontrado este blog buscando materiales para mis alumnos. No viví la realidad que cuentas, por lo menos no desde el mismo lado de la ría. Pero me ha gustado mucho. ¿Me permites adaptar alguno de tus artículos para mis alumnos? Serían los de orígenes de números, la letra diente y el origen de la ñ. (Aunque cada texto que te leo me parece bueno para ellos.)

Saludos.

Carlos.

Me gustaMe gusta

Bendito puente de Rontegui, que unió las dos márgenes de la ría, y bendita caída de las barreras sociales que las mantenían separadas tanto como las físicas.

En efecto, los artículos de los que hablas están redactados para un público más bien adulto. Por supuesto tienes todos los permisos para adaptarlos al nivel que desees. Un cordial saludo, Carlos.

Me gustaMe gusta

Muchas gracias. En mi caso, era más de Puente Colgante y «gasolino». Saludos

Me gustaMe gusta

Espero que nos conozcamos algún día.

Me gustaMe gusta

Hola Alvaro, que tiempos aquellos, hacíamos exactamente lo mismo que expones en tu relato, además de haber estado contigo y con Michel Olabarri en clase en Gaztelueta y de ser pariente tuyo puesto que mi bisabuela Josefina Ozamiz Ostolaza era hermana de tu bisabuelo, me hubiera encantado poder haber sido parte de este relato y mira que vivíamos cerca.

un abrazo.

Me gustaMe gusta

Imperdonable olvido, Jaime. La verdad es que las hicimos de todos los colores en el colegio y fuera de él. Te veo a aquella misma edad paseando en bici seguido por tu perro por la calle Barría y el muelle. Un fuerte abrazo.

Me gustaMe gusta

Álvaro, buenísimo.

Por mi parte decirte que yo hice lo mismo una sola vez en una casa cercana a la estación de Neguri… y nos pillaron. Creo que fue el sargento Herránz -o algo así, de la poli municipal- el que nos llevó a la comisaría, sita en el ayuntamiento, y allí llamó a nuestros padres. Yo tenía 12 años y decirte que me ca… sería quedarme muy corto.

Qué tiempos!

Un saludo,

Me gustaMe gusta

Me ha encantado!!! Que pena no sigas la historia…

Me gustaMe gusta

A mí también me habría gustado protagonizar una historia más larga que poder contar, pero la vida es como es, hecha de jirones de historias sin planteamiento, nudo y desenlace. El desenlace de la infancia suele consistir en su comprensión adulta, cosa que he intentado hacer en esta entrada. Me alegra que te haya gustado.

Me gustaLe gusta a 1 persona

Me ha encantado su historia,me recuerda el final de Las cenizas del esplendor de Menchaca

Mi hijo Héctor ex alumno suyo que esta en EEUU me ha enviado el relato. Leyendo Patria lo asocio con la escena del padre que saca a su hijo del colegio y ya tiene la maleta preparada en el coche.

Saludos y muchas gracias por fomentar la curiosidad de nuestros hijos.

Me gustaMe gusta